アナログ・シンセを使うだけでは作れなかったハイブリッドの音だと思う

ーー 新譜『SENRITSU』は、アナログ・シンセにこだわって制作されたそうですが、それはどういった理由からだったのですか?

土橋 – 今の時代って、ソフトで何でもできるじゃないですか。でも、それじゃあ面白くないなって思ったんです。ソフト・シンセの音って、完成された音なんです。そこから、重なっている音をひとつにして、エフェクトを外していくと、すごくショボい音だったりして。もちろん、そうしたソフト・シンセを僕は否定しないし、トータルリコールができたりして、とても便利だと思うんだけど、都合のいい音だから、それを重ねていくと際限なく音が作れるし、それなりの音楽も作れてしまう。だから何かしら縛りがないと、面白くないと思ったんです。そうした時に、自分が所有しているアナログ・シンセを、もう一度磨き込んでみようと考えたんです。

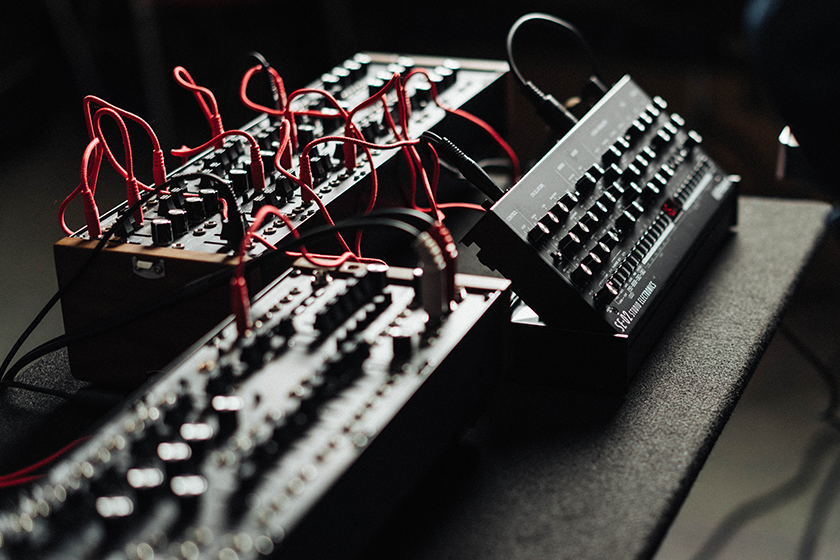

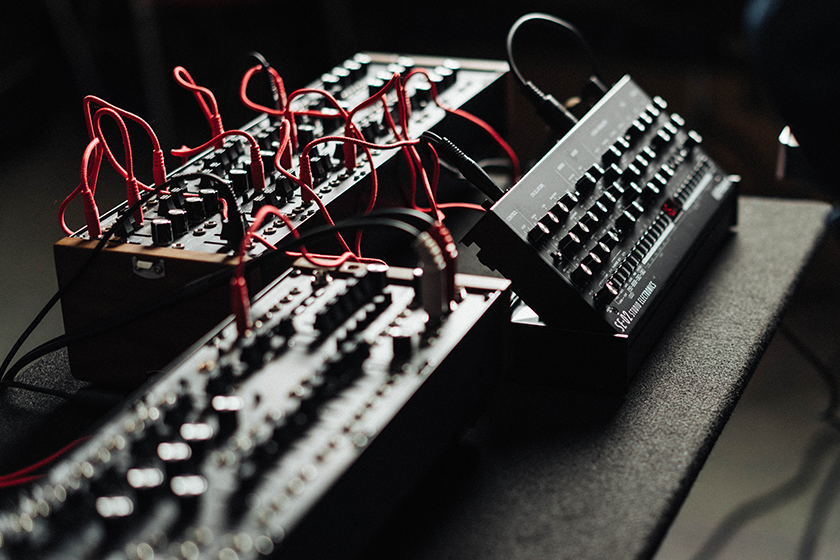

ーー それで、JUPITER-8や、そのモジュール版MKS-80、JUNO-106などのビンテージ・シンセをお使いになったのですね。それと同時に、モジュラー・シンセサイザーSYSTEM-500やローランド・ブティークSE-02など現行モデルもお使いになった理由は?

土橋 – ヴィンテージかどうかではなく、アナログ・シンセにこだわったんです。僕がずっとやってきたアナログ・シンセの音作りって、完成された音を鳴らすソフト・シンセと真逆なんです。三角波や鋸波を重ねて、ほんの少しだけピッチをずらして、フィルターを通して音色を完成させいていく。そういった、アナログ・シンセの基本的な音作りでアルバムを作ってみたかったので、音程楽器に関しては、PCM音源やFM音源は一切使わないという縛りの中で、「どこまでできるんだろう?」といったところが、アルバム制作のスタートでした。もちろん、絶対にできるとは思っていたんですけど、同時に現代の音にもしたかったので、今のDAWレコーディング環境でアナログ・シンセをどう録るか、その使い方が肝だと考えていました。

ーー JUPITER-8のような約40年前のアナログ・シンセの良さを活かしつつ、現代だからこそ実現できる音を作ろうとされたんですね。

土橋 – そういうことです。たとえば今回、SE-02やMKS-80やをMIDIで鳴らしてシンセ・ベースに使うことが多かったんですが、80年代にそれをテープで録っていた時代は、アナログ・シンセってオシレーター波形が周期的にうねるから、録った音を聴くと、音が太くなったり、ちょっと痩せたりした部分ができていたんです。でも今は、DAWに録って一番音が太い部分だけをループさせることができるので、当時よりも音圧のあるシンセ・ベースを作れるんですよ。

ーー ビンテージ・シンセとDAW環境を組み合わせたハイブリッドな音作りですね。

土橋 – アナログ・シンセを使うだけでは作れなかった音ですよね。そういう意味では、完全にハイブリッドの音だと思います。ただその一方で、System-500シリーズなどは音色を保存できませんから、設定を忘れてしまうと、1番と2番で微妙に音が違ったりして(笑)。そんな時、昔だったら「はぁ……」って落ち込んでいましたけど、今回は、そこも「まあいいや」と思って。いい音色が作れたら、その場で録る“一発勝負”というか、そういうことでもしないと、自分なりに面白いものが作れないと思ったんです。昔は、ノートにスライダーの位置とかをメモしましたけど、今は、そんなことやってられないし(笑)。

System-500シリーズのフィルターやエンベロープを動かしながら録音した

ーー レコーディングでは、System-500シリーズはどのように演奏したのですか?

土橋 – SYSTEM-8のCV/GATEで鳴らすこともできるんですけど、気持的にそこもアナログ・シンセでやりたくて(笑)、シーケンシャルサーキットProphet-5のCV/GATEで鳴らしました。ただ、Prophet-5のCVでローランド製品を鳴らすと半音ズレるんですよ。調べたら、そういう仕様らしくて。だから、そのズレを含めたMIDIデータを作って、Prophet-5経由でSystem-500シリーズを鳴らしました。System-500シリーズは、効果音的な使い方よりも、こうやってCV入力でフレーズを鳴らすことが多かったです。たとえば、「Blue」のイントロから、シンコペーションのリズムでずっと鳴っている音は、まさにSystem-500シリーズです。LFOでフィルターをうねらせながら、エンベロープをいりじながら、Aメロではディケイで音を短くしたり、盛り上がってくると長くしたり。他のシンセでも同じようなことをやってみたんですけど、System-500シリーズのフィルターやエンベロープのかかり具合が一番エグくて。80年代のトンプソン・ツインズみたいな、そんな音が出せますよね。あとは、ノイズ系の音を素材としてDAWに録って、それをエディットして効果音を作ったり、リバースさせたり。だた、この曲の“ギャオッ”っていう効果音は、コルグMS20miniのフィルターを発信させた音です。これは、MS20じゃないと出せないんですよ。こうした音も、まず素材として録って、後からエディットして貼り付けていきました。

ーー なるほど。そこでもアナログ・シンセとDAWのハイブリッドな活用法がポイントになっているんですね。

土橋 – そうです。ですから、昔のように、単にCVで鳴らした音を垂れ流しで録るといったことは、今回はしませんでした。ちなみに、この曲のベースはSE-02です。僕は以前にスタジオエレクトロニクスMidiminiを使っていて、10年くらい前に手放してしまったという暗い過去があるんですけど(笑)、音の太さとか、音を作っていく感覚は、ほとんど同じ印象でした。シンセ・ベースでかなり使いましたけど、オシレーターを3つ重ねると音が太くなり過ぎる場合があるのでので、だいたいは2つまでで。それもMidiminiの頃からそうでしたから、当時と同じ感じに使えました。

ーー SE-02をリードに使うことはありましたか?

土橋 – リード系はProphet-5を使うことが多くて、パッド系はJupiter-8ですね。その音をSBF-325(フランジャー)やSDD-320(ディメンジョン)に入れて録ったり。それにサイドチェインをかけると、ノイズの多い汚れた音が出せるんですよ。それって、絶対にソフト・シンセでは作れない音で、その感じが気持ちよかったですね。あと、「Largo」のリードはモーグSub37です。フィルターをエンベロープに送ってアタックのみにした“パチパチ”という音も、モーグ特有ですよね。ローランドで作ると少し上品な音になってしまうので、単にうねっている音にして、あえて余計なビブラートもかけずにリードを鳴らしました。ただ、途中からメロディに重なってくるボコーダーは、ローランド・ブティークVP-03です。ベースはMKS-80で、これもひと通りDAWに録ってから、一番太い部分を選んで使いました。

ーー 久々にアナログ・シンセで行ったレコーディングは、なかなか大変な作業だったのではありませんか?

土橋 – いえ、大変ではなかったですよ。ただし、いま話したような手間はすごくかかりました。それでも、そこが、かつてのアナログ・シンセの使い方と一番違う部分なんだと思います。

ーー その結果、1音1音の存在感や主張がとても強いと感じました。

土橋 – 僕は昔から、“得体の知れない音”?が入っているのが嫌なんですよ。今のDAW環境はトラック数の制限がないから、たくさんの音が入っているじゃないですか。だから、1トラックずつソロで聴いて、そこで初めて、「こんな音が入ってたんだ」っていうことがよくあって。確かに、その音があることで迫力が増すこともありますけど、僕はそういう“得体の知れない音”がダメで。自分のソロに関しては、という話ですけど、1音1音の存在意義を考えて録る、そこに強いこだわりを持っているんです。

ーー 理由付けができない音は排除する、と。

土橋 – 24トラックのマルチ・テープで音楽を作ってきた人間だからかもしれませんが、理由のない音は入れたくないし、「上の方でストリングスが鳴っているなら、裏メロは、ミッドから下の管楽器っぽい音がいいよね」と自然に頭に浮かぶので、似たような音色がぶつかったりするのは苦手なんですね。最近は、たくさんの音がグシャッと一体化になっているものがカッコいいということもあるでしょうけど、でも僕は今回、1音1音の存在意義にこだわった結果、音数がどんどん少なくなっていったということなんです。だって、リズムとベース、それに歌があれば、音楽として成立するわけですから。

ーー そうやって音数が減っていくと、やはり1つの音がもつ存在感は、より重要になってきますね。

土橋 – PCM音源と比較したわけではありませんが、現代のDAWレコーディング環境を利用して、アナログ・シンセの音を自由自在に操れるという部分も踏まえて考えると、アナログ・シンセの音の太さや存在感の強さというものを、改めて再認識しました。ただ、それはレコーディングに関しての話で、さすがにアナログ・シンセをライブで使うのは大変すぎるので(笑)、ライブでは音源とはまた違って、もっと遊びの部分を増やしたいなと思っています。

来年1月のリリース・パーティでは最新システムで“遊び”を増やしたい

ーー 『SENRITSU』のリリース・パーティが、来年1月24日にクラブ・青山ZEROで開催されるそうですね。どのようなライブになるのでしょうか?

土橋 – 今年7月に《Area Deep(※)》5周年を記念して行ったソロ・ライブでも、「Romancer」など数曲を演奏しましたけど、今度はアルバムのほとんどの曲をやるつもりです。そこに、いま話したように遊びの部分、つまり、リアルタイムに音色を変えたりといった要素を増やしたいと考えています。機材的には最新のシステムを組んで、ローランド SYSTEM-8と76鍵ワークステーションFA-07、それにローランド・ブティークJU-06あたりを使って、それらの音をミックス・パフォーマーMX-1でミックスしようと考えています。SYSTEM-8とFA-07さえあれば、自分が鳴らしたい音は出せますから。しかも、これらのシンセとMX-1をUSBでMIDIもオーディオもつなげられるという信頼感は強靭です。だから、前回はSYSTEM-8を手弾き専用で使ったけど、今回はシーケンサーでも鳴らそうかなって思っています。それにJU-06でリアルタイムにサウンドをコントロールしたり。青山ZEROのサウンド・システムもかなり強力になっているので、低音が充実した広いレンジのフロア・ライブにしたいと思っていますので、ぜひ体感しにきて欲しいですね。

《Area Deep(※)》土橋安騎夫氏のオーガナイズにより、クラブ・青山ZEROで定期的に開催されているDJイベント。

前回ライブ機材についてのインタビューは下部バナー or こちらより

ーー それでは最後に、読者にメッセージを。

土橋 – 今回のアルバムは、自分なりに原点を見つめ直して、まずメロディに対する拘りと追求をコンセプトのひとつとして曲を作り、じゃあそれをどういう風にして構築するのかというところで、1つ1つの音の作り方、選び方を丁寧に行っていくということを、もうひとつのコンセプトにしました。それをやった結果、最小限の音数で十分だったし、“得体の知れない音はNG”という点は、自分なりの結論として変わっていなかったことも分かりました。ただ、そこは変わらずとも、音の作り方は、今の時代ならではのハイブリッドな手法を取り入れて完成させたのが『SENRITSU』です。なので、このアルバムを聴いて、1つ1つの音の大切さ、重要さを、ちょっとでも感じてくれればいいなと、自分では思います。

ARTIST

ARTIST  TIPS

TIPS  INTERVIEW

INTERVIEW  SYNTH

SYNTH