AKIO DOBASHI INFORMATION

THE NEWEST ALBUM

AKIO DOBASHI 6th Solo Album 「SENRITSU TWO」

ーー メロディとアナログシンセにこだわった『SENRITSU』シリーズ第2作がリリースされましたが、前作での手応えを感じての第2作の制作に取り掛かったのでしょうか?

土橋 – そうですね。ただ音楽的には、前作とはかなり内容は変わっていて、より自分の原点というか、自分が好きな80年代っぽい音色やアレンジを意識しました。そもそも『SENRITSU』シリーズは、最初から3部作的なイメージを持っていたんです。そこで、まず1枚目を序章的な作品にして、2枚目で、より深く自分のルーツを探っていこうと考えました。例えば、テクノポップ風の「Degeneration」というインスト曲、このメロディは、僕が学生時代に組んでいたテクノポップ・バンドで作ったメロディなんですよ。

ーー まさに80年代前半に作ったメロディだったのです。

土橋 – その頃はMTVが流行っていて、僕は今でもMTVと言えば、ディーヴォの「(I Can’t Get No) Satisfaction」とクラフトワークの「電卓」を超えるMVはないと思っているんですよ。だから、自分の中の80’s感となると、結局、そこにたどり着いちゃう。そのくらいにのめり込んでいた時期に作ったメロディだから、完全にクラフトワークのオマージュなんです。それでYouTubeで公開している「Degeneration」のMVも、電車に乗っているんですよ。

ーー 映像でもクラフトワーク「ヨーロッパ特急」をオマージュしているんですね!

土橋 – そうやって、いろんなことがつながっているアルバムなんです。他にも、シンセサイザーやテクノポップに出会って、トーマス・ドルビーやトンプソン・ツインズといった、80’sブリティッシュ・サウンドをもう一度意識して「Never Alone」ができたし、「Game Over」も、クラフトワークの影響が色濃く出た曲ですね。そういった流れもあって、アルバムの中心的ナンバーになった「Never Alone」をnishi-ken君にリミックスしてもらったり。結果、自分の中のいろんなものがつながることで、1枚目よりも中身の濃いアルバムになったと思っています。

ーー そこまで80’sサウンドを追求できたのは、前作のレコーディングで、アナログシンセを駆使した制作手法を確立できたからこそ?

土橋 – それは大きいですよね。音程楽器をアナログシンセ縛りで作っていく面白さが新鮮で。昨今、ソフトシンセの音は強力で、ビートに乗せてうまく弾けば、それなりにカッコいいトラックが作れる場合があるじゃないですか。それも一つの作風としてはありですが、どうも自分には合わない。そこで、アナログシンセにこだわって前作を作ったら、その面白味もこだわりも、そのまま継続できるなって思ったんです。

ーー しかも古さを感じさせない、きちんと現代のアナログ・サウンドとなっている点が、とても魅力的に感じました。

土橋 – そこはとても重要で。例えばベースの音を1つとっても、アナログシンセってオシレーターが揺らぎますから、波形を見ても、音が太いところと薄くなるところが出てきてしまうんです。昔は、それをテープに録ることしかできなかったけど、今はDAWに録って、太い部分だけをループさせたりといったことが簡単にできる。だから、80年代には録れなかった太さのある、アナログのシンセ・ベースが作れるんです。そういった“ブラックジャック”的な(笑)エディットはかなりしています。それともうひとつ、リズムトラックに関しては、膨大なサンプルの中から厳正した強力な音を使っています。それもまた、80年代には不可能だった点ですよね。つまり、音程楽器はアナログ縛りで、それ以外の部分は最新形というハイブリッド。そこが『SENRITSU』シリーズの面白いところなんです。

ーー では、今回のレコーディングで使用したメインのシンセを教えてください。

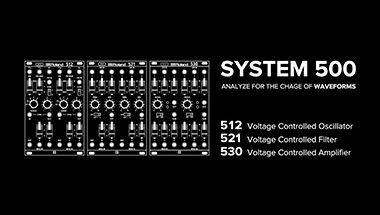

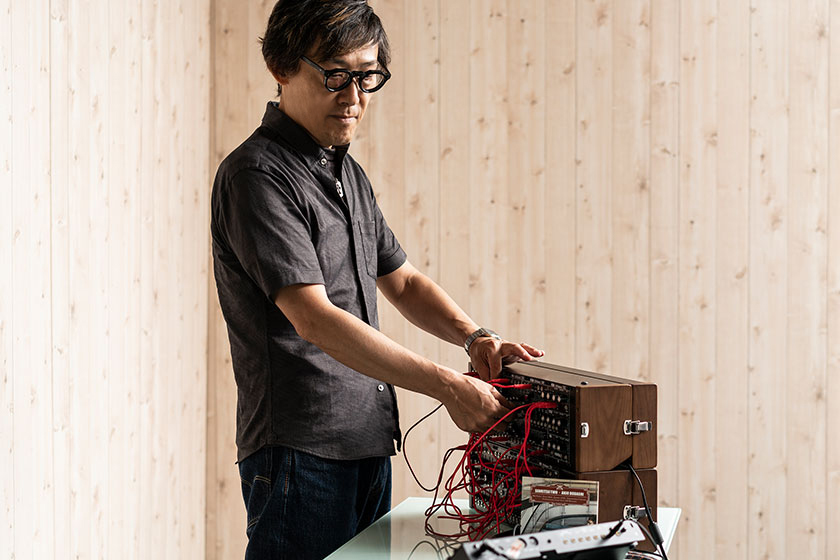

土橋 – JUNO-106をたくさん使いました。パッドや、キラキラした上モノ、あとはシンプルなシーケンスに使っています。実は前作『SENRITSU』のレコーディング中にJUNO-106が故障してしまって、あまり使えなかったんです。それもあって、今回はかなり多用しました。ただその分、JUPITER-8がご機嫌ななめになってしまって(笑)、今回はあまり使えなかったんです。あとは、僕にとっての大定番であるMKS-80、それと現行モデルのローランド・ブティークSE-02とSystem-500シリーズです。System-500シリーズは、シーケンス・フレーズを鳴らして、リアルタイムにフィルターを動かしながら録音していきました。ベースにはMKS-80かモーグのどちらかですね。

ーー テクニカルな面で、何か前作と違うアプローチはあったのですか?

土橋 – 前作よりも、エフェクターをいろいろと使いました。エフェクターは、ハード、ソフトともに使ったんですが、DAW上でプラグイン処理すると、どうしても音の広がりが弱いんですよ。その感じがあまり好きではなくて、いろいろ試した末に、結局は、SBF-325(フランジャー)やSDD-320(ディメンジョン)がよかったりして。

ーー アウトボードの方が、アナログシンセとのマッチングがいいということなのでしょうか?

土橋 – はっきりとしたことは分からないけど、プラグインだと音がきれいすぎて、どんどん広がりが消えていく気がするんです。響きが耳に残らないというか、耳に入ってこない気がして。でも、例えばJUNO-106の内蔵コーラスって独特で、あれをオフにした音にプラグインでコーラスをかけても、絶対にJUNO-106の音にはならないじゃないですか。内蔵コーラス込みでJUNO-106の音だから、それなしでは存在感がなくなってしまう。どうも、そこの違いのような気がしています。

ーー ちなみに今回、この曲が完成して全体像が見えたといった、キーポイントになった曲を挙げるとすると?

土橋 – やっぱり、「Never Alone」と「Degeneration」、それに「Game Over」かな。今回は、歌詞やメッセージにもこだわったんです。「Degeneration」は“退化”という意味で、人類は進化していくけど、AIとかに頼りすぎちゃって、人間そのものは退化してしまうんではないかっていうことを意味しています。また、「Never Alone」の歌詞は、鈴木桃子さんが書いてくれたんですけど、ちょっぴりシニカルで、すごく面白い。《Blue sky on my laptop today(今日もラップトップは青い空)》って歌ってるんですけど、それって、初期Windowsの代表的なバックスクリーン(青色)画面のことなんです(笑)。「Game Over」もちょっと皮肉っぽい内容だったり…、あと宮原芽映さんに歌詞を書いてもらった「Universe」では、宇宙の中で自分なんてちっぽけな存在だけど、だからこそ唯一無二、一生懸命生きていくんだっていうことを歌っていて。MVでは全曲、歌詞の日本語訳も出しているので、ぜひ歌詞にも注目してみて欲しいですね。

ーー 歌詞へのこだわりもあってか、前作以上に“歌モノ”という印象を強くうけました。

土橋 – ああ、確かにそうかもしれません。もちろんメロディメーカーとして、前作もメロディはこだわって作ったんですけど、少しマニアックな感じもあって。それが今回はポップさがあって、ちゃんと曲として歌っているといえるかもしれません。そういう意味では、より歌モノ的なアルバムになりましたね。

ーー その歌にかけているボコーダーは何をお使いに?

土橋 – 今回もローランド・ブティークVP-03を使いました。実はアルバムのクレジットには、歌が入ってないんですよ。《all songs, all instruments and mixed by AKIO DOBASHI》となっていて。つまり、歌も楽器の一部だということなんです。歌って一番のアナログ楽器ですからね(笑)。

ーー メロディを考える際も、アナログシンセを弾くからこそ得られる特別なインスピレーションがあるものなのでしょうか?

土橋 – 僕の場合、アナログシンセでコードを弾きながらメロディを作っていると……どこか昔に戻れる感覚があるんです。それは、ソフトシンセやデジタルにはない部分で。僕ってやっぱりバンドマンなんですよ。いわゆるスタジオ・ミュージシャンではなくて、高校生の頃にバンドを始めて、レベッカでデビューして、その延長上に、今、SHO-TA(田村SHO-TA直美/Vo)とヨッちゃん(野村義男/Gt)でやってるロックバンド“Tenpack(Sho-ta with Tenpack riverside rock’n roll band)”があって。そういう自分と、もうひとつ、宇都宮隆さんのステージでは、大ちゃん(浅倉大介)やnishi-ken、僕からすると最先端のクリエイターたちと一緒にサウンドを構築したり。そうした2つの自分があったうえで、ソロ活動では、自分の大好きなアナログシンセを駆使した音楽を作る。そうしたスタンスというか、自分の音楽に対する姿勢が、この2~3年で固まってきたんです。

ーー だからこそ、多彩な音楽の幅に対して、より自分が向かう方向をきちんと定めやすくなったわけですね。

土橋 – そんな気がしています。今の世の中って、音楽に限らず多様性の時代で、いろんなものが細分化されて、好きなもの、聴きたい音楽に簡単にアクセスできるじゃないですか。それはすごくいいことだけど、反面、「この人は一体何がやりたいの?」ということにもなりかねないわけです。でも僕は、自分のスタンスを固められたことで、それぞれの方向に向かってアピールする対象を定めながら、より音楽が作りやすくなったと感じています。

ーー シンセに関しても、アナログやデジタル、どちらか一辺倒の時代から、ヴィンテージもあり、デジタルもあり、ソフトシンセもあり、そして現代的なアナログシンセも誕生したりと、まさに多様化してきましたね。

土橋 – だから、ますます進化してくと思っています。今回、新しく発表されたJUPITER-Xはモデリング・シンセのひとつの最高到達点だと思うし、新しいFANTOMも、生まれるべくして生まれたワークステーションの進化系と言えるんじゃないでしょうか。ライブでは、こうした最新モデルも、ぜひ使ってみたいですね。

ーー 『SENRITSU TWO』のライブも予定されているのでしょうか?

土橋 – やりたいとは思っているんですけど、まだ具体的には決まってなくて。来年くらいになるかな? でも、さすがにアナログ縛りでライブをやるのは現実的ではないので、SYSTEM-8などを使いながら、音源とは違う、遊びの部分を増やしたライブにしたいですね。僕は今、ライブではアナログライクで強力なローランド・ブティークJU-06やワークステーションFA-07を駆使しているんですけど、もし近い将来、『SENRITSU TWO』のライブをやることになったら、新しいJU-06AやFANTOM-6を導入してみたいですね。

ーー ライブも楽しみにしています。では最後に、シンセ・ファンに対して、最新作『SENRITSU TWO』の聴きどころを改めてご紹介してください。

土橋 – 今回強く意識したテクノポップや80年代のサウンドを懐かしく聴いてもらいながら、アナログシンセの音が持つ温かさを感じて欲しいですね。前作もそうでしたけど、シンセ・ベースなどは、アナログシンセとDAWのハイブリッドによって、80年代には作れなかった、現代ならではのアナログ・サウンドと言えるので、そういった1音1音の存在感を、ぜひとも感じて欲しいと思っています。

AKIO DOBASHI INFORMATION

THE NEWEST ALBUM

AKIO DOBASHI 6th Solo Album 「SENRITSU TWO」