冨田勲氏が一音一音を徹底的に追及して出来上がった音色や楽曲は

「トミタサウンド」と呼ばれ、

それまで実験装置としての側面が強かったシンセサイザーを

一気にポピュラーなものにしていった。

その“一音”へのこだわりは、

今回集った「冨田チルドレン」にも受け継がれていると感じた。

SynthJAM 2016 vol.01は、冨田勲氏が遺したモノの数々が、

改めて具現化されたステージであったといえるだろう。

届け。この音、この想い。

冨田勲氏に捧げたSynthJAM 2016 Vol.01 潜入レポート

2011年に行われたRoland JUPITER-80発表イベントをきっかけに集った松武秀樹、土橋安騎夫、浅倉大介、齋藤久師の4人に氏家克典を加え発足したSynthJAM。今回はSynthJAM 2016 Vol.01と題され、5月5日に逝去されたシンセサイザー・アーティスト冨田勲氏への追悼の意を全面に打ち出した内容となった。ここではそれぞれのメンバーがRolandシンセサイザーをどのように使いこなしていたかを中心に、そのレポートをお届けする。

SynthJAMの中心人物であり、冨田勲氏の愛弟子でもある松武秀樹は、彼のトレードマークともいうべきMOOG III C(通称:タンス)を中心に、Roland JD-Xiホワイト・モデル、Roland CR-8000などをセッティング。Macからの出力にはオーディオ・インターフェースStudio-Captureを使用。JD-XiとCR-8000はオーディオ接続されており、リズムマシンの音にボコーダーを掛けて鳴らすという面白い使われ方をされていた。

そしてJD-Xi 松武秀樹プロデュース・モデルの情報もこの場で初公開。会場からは期待に満ちた大きな歓声が上がった。

土橋安騎夫は昨年のレベッカでのステージ(そのレポートはここ)をコンパクトにしたかのようなセッティング。倍音成分豊かなベルやブラスのサウンドを奏でたRoland FA-06を正面に設置。彼のトレードマークでもあるJUPITER-8はステージのサイズに合わせ、Roland Boutique JP-08にミニマイズ。

JUPITERの得意技でもあるフィルターの動きが印象的なSFXを中心に使用した。トーク中には「あのJUPITER-8がこんなにちっちゃくなっちゃったよ!!」と、そのコンパクトさをアピールしていただいた。

浅倉大介はaccessのツアーでもお馴染みとなったRoland JD-XAを起用。OSC SYNCを使った過激なLeadなど、特に高音域の抜けの良さが印象的なサウンドを演奏した。

また、リアルタイムにLFO RATEやPITCHをコントロールすることで劇的な音色変化を与え、アナログ・シンセでありながら”新しい音”を次々と創り出していく。JD-XAの開発コンセプトでもある”滑らかな音色変化”が実現した演奏であったといえるだろう。

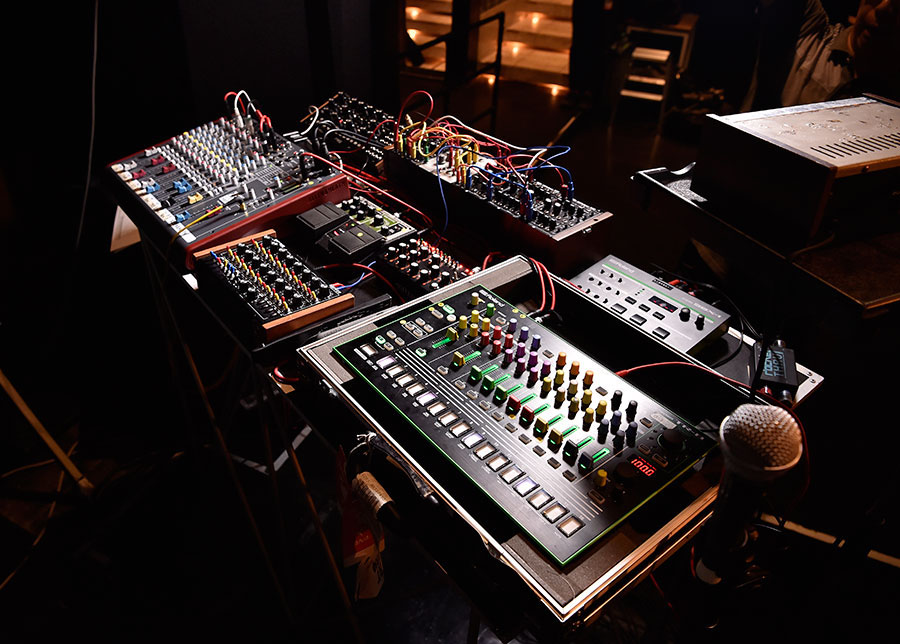

SynthJAMのコンダクターである齋藤久師の手元には、Roland TR-8、SBX-1、話題のモジュラー・シンセ SYSTEM-500、そしてBOSS RE-20などがズラリと並ぶ。TR-8のMIDIクロックをSBX-1へ送り、そこからMIDI / DIN SYNC信号を出演者全員へ送るという司令塔的役割を果たしていた。

インプロビゼーションでは同時にドラム・パートも担当。TR-8のノブやフェーダーを使ったリアルタイム・コントロールにより、電子楽器式の即興演奏をしっかり形にしていた。

今回は「松武秀樹が預かっていた」といわれる冨田勲氏秘蔵の楽器も2点ステージに参加。特にRolandマークが付いた謎のフェーズシフターは「惑星」他、代表作で使われていたとされる逸品。そのオンリーワンなサウンドはライブでも随所で聞かれ、今回のSynthJAMの大きなトピックになった。ちなみに”PHASE SIFTER”と書かれているあたりが、なんとも愛らしい品でもある。

演奏パートでは、冨田勲氏が遺した数々の楽曲、iTunesでも配信中の5名による合作「Heartbeat 131」など、ここでしか観られない演奏が数多く楽しめた。これだけの電子楽器が揃っているステージにあって、それぞれに個性のあるRolandシンセサイザーの音はその存在感をアピールしていたように思う。また、ステージ上のスクリーンには各アーティストと冨田勲氏との思い出深いシーンや、CMや映画音楽など彼の代表作のワンシーンが映し出された。それぞれのアーティストが何を思いながら音を奏でたのかは、想像に難くない。

ARTIST

ARTIST  SYNTH

SYNTH